“Benar lho, Mas, jangan melihat ke sini dulu!” kata Niken Lestari. Suaranya lentik dan manja.

Ia sibuk mengenakan pakaian khususnya. Longdress, BH ukuran 34, sanggut, eye-shadeow dan beberapa cat muka. Niken membelinya khusus. Kami berkencan, untuk ulang tahunnya ini kami selenggarakan acara khusus. Aku akan merekam suaraku dalam pengajian Alquran, di kamarnya, sementara ia menemani dengan pakaian khusus itu.

Aku duduk menghadapi tape recorder yang sudah ia siapkan sejak sebelum aku datang. Sebenarnya aku agak merasa tegang di samping karena demam mike rekaman, juga karena sudah lama aku tidak mengaji Alquran. Apalagi dengan berlagu. Itu adalah masa silamku yang kini hampir sepenuhnya terkubur. Jika ini kulakukan untuk menghormati ulang tahunnya, itu karena ide mendadak yang aku sendiri tidak mengerti. Mungkin saja hal-hal baca Quran merupakan tulusku terhadap Niken ini terungkap ke situ. Atau mungkin hanya karena aku tak punya apa-apa untuk membelikannya suvenir.

“Siap, Niken?”

“Waa, belum Mas!”

Beginilah orang bersolek. Niken tak berpakaian sejak tadi karena ia sengaja akan berpakaian jika ada aku di dalam kamarnya. Padahal aku toh dilarangnya untuk menyaksikan.

Aku membolak-balik Alquran. Kupilih surat An-Nur. Tentang Tuhan adalah Cahaya. Bagi langit dan bumi. Cahaya itu menyala sebelum dinyalakan….

“Oke, Mas…!”

Niken muncul di belakangku. Aku menoleh.

“Fantastis!” aku menyebut.

Ia tersipu-sipu. Memegang bagian dadanya melenggokkan tubuhnya ke arah samping. Wajahnya seperti perawan yang dilamar. Niken tampak berbahagia sekali.

Tak ada orang lain di rumah. Hanya ada beberapa mahasiswa indekos di sebelah sana. Niken menempati rumah ini sendirian. Ia warisi dari orang tuanya sementara kakak-kakaknya sudah berkeluarga dan punya rumah sendiri-sendiri.

Ada perasaan malu yang besar juga dalam diriku. Tapi aku tak peduli. Aku hanya akan mengaji.

“Oke ya, Niken?”

“Ya, Mas…”

Niken duduk di kursi sebelahku. Aku berdebar-debar. Tombol rekam dan play kutekan. Aku menarik napas panjang dan berkonsentrasi. Napas Niken kudengar agak memburu.

“Audzubillahiminasyaithonirrajiem.”

Dengan agak tegang kulewati ayat demi ayat. Hatiku selalu berdebar dan terasa aneh. Selesai bebeapa ayat kulirik Niken bersijingkat, berdiri dari kursi, pelahan-lahan sekali dan tak menimbulkan suara, kemudian (tak kusangka) ia bersimbah di lantai. Kuteruskan mengaji.

Wajahnya bagaikan histeris. Perasaan-perasaan terdalam berkecamuk dalam dirinya. Tiba-tiba saja di tengah ayat Niken menaruh perlahan-lahan keningnya di lututku. Darahku tersirap. Tumbuh perasaan khawatir dan takut yang besar sekali, tapi ngaji tetap kuteruskan. Beberapa lama aku hanya bisa membiarkan kepalanya di lututku, tetapi kemudian secara tak sengaja kakiku bergerak. Alhamdulillah Niken peka menangkap isi perasaan dari gerakku itu, sehingga kemudian mengangkat kepalanya. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Betapa iba aku.

Akhirnya setelah kuselesaikan mengaji, shodaqallahuladziem…” aku merasa terlepas dari mulut harimau. Aku lega dan menarik napas amat panjang.

Sekilas Niken memandangku tapi kemudian menunduk lagi.

“Maafkan, Mas..” katanya.

Sekali lagi aku hanya mengempaskan napas panjang.

Niken bersikap bagaikan menyembah-nyembah menyesali perbuatannya. Ia kelihatan amat takut padaku.

“Tak apa-apa, Niken,” kataku. “Kita tetap bersahabat baik. Tak ada perubahan apa-apa dalam hubungan kita.”

“Hampir aku tak bisa membendung niat burukku. Aku terlalu merasa terharu dan bahagia. Mas terlalu baik kepadaku…”

“Tak apa-apa. Itu wajar sekali. Duduklah.”

Perlahan-lahan Niken bangkit. Duduk di kursi.

“Segalanya akan terjaga apabila kita memelihara batas. Seperti pernah kuceritakan dulu di pesantren aku pernah berkelahi melawan seniorku yang coba-coba mau menggauliku. Entah bagaimana tapi aku tak bisa diperlakukan sebagai perempuan dan atau memperlakukan yang bukan perempuan sebagai perempuan. Aku tak bisa mengubah diriku untuk hanya bisa berhubungan secara itu dengan perempuan. Namun itu bukan halangan bagi hubungan kita. Kita tetap bersahabat akrab dengan memahami diri masing-masing.”

“Mas mau memaafkan aku?”

“Kenapa tidak? Tuhan pun Maha Pemaaf.”

Niken ini memang jatuh cinta sama aku. Ini dikemukakan terus terang padaku. Aku pun mengemukakan terus terang perihal keadaanku. Marilah kita bercinta pada tempatnya. Kau mencinta itu dan bersedia menerima apa yang mampu kuberikan, sementara aku pun mencintai penderitaanmu.

Syukurlah Niken telah semaksimal mungkin bisa bersikap dan berpikir rasional. Ini agak sedikit mengurangi penderitaannya, di tengah lingkungan yang selalu mengejeknya, jijik dan meludahinya, serta tidak memberinya eksistensi sebagai manusia yang punya kondisi tersendiri.

Niken ini bekas hakim. Ia sarjana yang sebenarnya cukup cerdas. Tapi ia berhenti dari statusnya itu karena agak bertentangan dengan jiwanya. Ia kemudian di rumah saja, meneruskan usaha dagang orangtuanya. Maha adil Tuhan, karena terhadap orang macam Niken ini, Ia lebih memberikan kemurahan.

Aku sudah berjanji akan ikut menemani hidupnya, dengan cara yang mampu kuberikan. Ia dalam hidupnya tak akan memperoleh kebahagiaan yang orang lain bisa memperolehnya. Tapi tak mustahil ia bisa memperoleh kebahagiaan yang lebih tinggi dari dirinya sendiri, dari keikhlasannya atas segala yang ditakdirkan Tuhan baginya. Aku kenal Niken waktu nonton film. Ia mentraktirkan makan sesudah nonton, sambil menceritakan seala segi hidupnya. Sesudah itu aku sering dolan ke rumahnya dan tentu saja para tetangga di sekeliling langsung berkesimpulan bahwa aku adalah pacar Niken, dan selalu main dengan Niken. Selanjutnya mereka tentu saja merendahkanku. Jangankan mereka. Kawan-kawanku sendiri pun tidak semuanya percaya pada apa yang sesungguhnya kulakukan. Mereka hanya tahu aku main dengan Niken, aku dikasih duit sebagai upahnya. Yaa, memang Niken punya pacar-pacar yang bersedia main dengannya. Itu hanya tergantung perjanjian, apakah seseorang mau atau tidak bermain dengannya. Kepada orang yang tak mau, Niken tetap menghormatinya sebagai kawan. Niken tidak bergaul sekedar untuk seks.

Yang paling berat bagi Niken ialah masa depannya yang tak akan bisa diisinya dengan persuami-istrian. Sebab siapa mau jadi suami atau istrinya secara total. Kemudian masyarakat umum yang tak punya kesediaan untuk mengakui eksistensinya. Tetapi, serba sedikit, perlahan-lahan Niken berhasil mengatasi hal ini.

Aku sendiri menerimanya juga dalam batas yang kumampu. Aku bisa mengawaninya dengan pikiran-pikiran yang menguatkannya. Tapi untuk berjalan, nonton, atau kemana-mana bersamanya, terus terang memang masih ada cukup keberatan dalam perasaanku. Niken memahami kondisiku ini. Persahabatan kami dibangun dengan pengertian bersama yang rasionil, serta dengan kesediaan untuk berkorban. Baginya, ada satu orang saja yang memberinya keleluasaan untuk menjadi dirinya sendiri, sudah merupakan kebahagiaan besar. Tetapi untuk itu, baik orang itu atau Niken sendiri, mesti, siap melawan alam anggapan masyarakat. Ketika aku mengulangtahuninya dengan merekam ngaji ini pun, beban itu sebenarnya tetap ada. Tetapi kecintaanku kepadanya sebagai manusia, tetap lebih besar.

“Tidak apa-apa, Niken. Kenapa mesti sedih.”

“Sungguh, Mas…”

“Kenapa, tidak?”

Air mata Niken mengalir. Make up di sekitar matanya tersapu. Lepas dari sosoknya, ia nampak berbahagia dalam pakaian puterinya itu.

Semoga Allah memberi kekuatan pada Subodro, yakni Niken Lestari itu.

Ia sibuk mengenakan pakaian khususnya. Longdress, BH ukuran 34, sanggut, eye-shadeow dan beberapa cat muka. Niken membelinya khusus. Kami berkencan, untuk ulang tahunnya ini kami selenggarakan acara khusus. Aku akan merekam suaraku dalam pengajian Alquran, di kamarnya, sementara ia menemani dengan pakaian khusus itu.

Aku duduk menghadapi tape recorder yang sudah ia siapkan sejak sebelum aku datang. Sebenarnya aku agak merasa tegang di samping karena demam mike rekaman, juga karena sudah lama aku tidak mengaji Alquran. Apalagi dengan berlagu. Itu adalah masa silamku yang kini hampir sepenuhnya terkubur. Jika ini kulakukan untuk menghormati ulang tahunnya, itu karena ide mendadak yang aku sendiri tidak mengerti. Mungkin saja hal-hal baca Quran merupakan tulusku terhadap Niken ini terungkap ke situ. Atau mungkin hanya karena aku tak punya apa-apa untuk membelikannya suvenir.

“Siap, Niken?”

“Waa, belum Mas!”

Beginilah orang bersolek. Niken tak berpakaian sejak tadi karena ia sengaja akan berpakaian jika ada aku di dalam kamarnya. Padahal aku toh dilarangnya untuk menyaksikan.

Aku membolak-balik Alquran. Kupilih surat An-Nur. Tentang Tuhan adalah Cahaya. Bagi langit dan bumi. Cahaya itu menyala sebelum dinyalakan….

“Oke, Mas…!”

Niken muncul di belakangku. Aku menoleh.

“Fantastis!” aku menyebut.

Ia tersipu-sipu. Memegang bagian dadanya melenggokkan tubuhnya ke arah samping. Wajahnya seperti perawan yang dilamar. Niken tampak berbahagia sekali.

Tak ada orang lain di rumah. Hanya ada beberapa mahasiswa indekos di sebelah sana. Niken menempati rumah ini sendirian. Ia warisi dari orang tuanya sementara kakak-kakaknya sudah berkeluarga dan punya rumah sendiri-sendiri.

Ada perasaan malu yang besar juga dalam diriku. Tapi aku tak peduli. Aku hanya akan mengaji.

“Oke ya, Niken?”

“Ya, Mas…”

Niken duduk di kursi sebelahku. Aku berdebar-debar. Tombol rekam dan play kutekan. Aku menarik napas panjang dan berkonsentrasi. Napas Niken kudengar agak memburu.

“Audzubillahiminasyaithonirrajiem.”

Dengan agak tegang kulewati ayat demi ayat. Hatiku selalu berdebar dan terasa aneh. Selesai bebeapa ayat kulirik Niken bersijingkat, berdiri dari kursi, pelahan-lahan sekali dan tak menimbulkan suara, kemudian (tak kusangka) ia bersimbah di lantai. Kuteruskan mengaji.

Wajahnya bagaikan histeris. Perasaan-perasaan terdalam berkecamuk dalam dirinya. Tiba-tiba saja di tengah ayat Niken menaruh perlahan-lahan keningnya di lututku. Darahku tersirap. Tumbuh perasaan khawatir dan takut yang besar sekali, tapi ngaji tetap kuteruskan. Beberapa lama aku hanya bisa membiarkan kepalanya di lututku, tetapi kemudian secara tak sengaja kakiku bergerak. Alhamdulillah Niken peka menangkap isi perasaan dari gerakku itu, sehingga kemudian mengangkat kepalanya. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Betapa iba aku.

Akhirnya setelah kuselesaikan mengaji, shodaqallahuladziem…” aku merasa terlepas dari mulut harimau. Aku lega dan menarik napas amat panjang.

Sekilas Niken memandangku tapi kemudian menunduk lagi.

“Maafkan, Mas..” katanya.

Sekali lagi aku hanya mengempaskan napas panjang.

Niken bersikap bagaikan menyembah-nyembah menyesali perbuatannya. Ia kelihatan amat takut padaku.

“Tak apa-apa, Niken,” kataku. “Kita tetap bersahabat baik. Tak ada perubahan apa-apa dalam hubungan kita.”

“Hampir aku tak bisa membendung niat burukku. Aku terlalu merasa terharu dan bahagia. Mas terlalu baik kepadaku…”

“Tak apa-apa. Itu wajar sekali. Duduklah.”

Perlahan-lahan Niken bangkit. Duduk di kursi.

“Segalanya akan terjaga apabila kita memelihara batas. Seperti pernah kuceritakan dulu di pesantren aku pernah berkelahi melawan seniorku yang coba-coba mau menggauliku. Entah bagaimana tapi aku tak bisa diperlakukan sebagai perempuan dan atau memperlakukan yang bukan perempuan sebagai perempuan. Aku tak bisa mengubah diriku untuk hanya bisa berhubungan secara itu dengan perempuan. Namun itu bukan halangan bagi hubungan kita. Kita tetap bersahabat akrab dengan memahami diri masing-masing.”

“Mas mau memaafkan aku?”

“Kenapa tidak? Tuhan pun Maha Pemaaf.”

Niken ini memang jatuh cinta sama aku. Ini dikemukakan terus terang padaku. Aku pun mengemukakan terus terang perihal keadaanku. Marilah kita bercinta pada tempatnya. Kau mencinta itu dan bersedia menerima apa yang mampu kuberikan, sementara aku pun mencintai penderitaanmu.

Syukurlah Niken telah semaksimal mungkin bisa bersikap dan berpikir rasional. Ini agak sedikit mengurangi penderitaannya, di tengah lingkungan yang selalu mengejeknya, jijik dan meludahinya, serta tidak memberinya eksistensi sebagai manusia yang punya kondisi tersendiri.

Niken ini bekas hakim. Ia sarjana yang sebenarnya cukup cerdas. Tapi ia berhenti dari statusnya itu karena agak bertentangan dengan jiwanya. Ia kemudian di rumah saja, meneruskan usaha dagang orangtuanya. Maha adil Tuhan, karena terhadap orang macam Niken ini, Ia lebih memberikan kemurahan.

Aku sudah berjanji akan ikut menemani hidupnya, dengan cara yang mampu kuberikan. Ia dalam hidupnya tak akan memperoleh kebahagiaan yang orang lain bisa memperolehnya. Tapi tak mustahil ia bisa memperoleh kebahagiaan yang lebih tinggi dari dirinya sendiri, dari keikhlasannya atas segala yang ditakdirkan Tuhan baginya. Aku kenal Niken waktu nonton film. Ia mentraktirkan makan sesudah nonton, sambil menceritakan seala segi hidupnya. Sesudah itu aku sering dolan ke rumahnya dan tentu saja para tetangga di sekeliling langsung berkesimpulan bahwa aku adalah pacar Niken, dan selalu main dengan Niken. Selanjutnya mereka tentu saja merendahkanku. Jangankan mereka. Kawan-kawanku sendiri pun tidak semuanya percaya pada apa yang sesungguhnya kulakukan. Mereka hanya tahu aku main dengan Niken, aku dikasih duit sebagai upahnya. Yaa, memang Niken punya pacar-pacar yang bersedia main dengannya. Itu hanya tergantung perjanjian, apakah seseorang mau atau tidak bermain dengannya. Kepada orang yang tak mau, Niken tetap menghormatinya sebagai kawan. Niken tidak bergaul sekedar untuk seks.

Yang paling berat bagi Niken ialah masa depannya yang tak akan bisa diisinya dengan persuami-istrian. Sebab siapa mau jadi suami atau istrinya secara total. Kemudian masyarakat umum yang tak punya kesediaan untuk mengakui eksistensinya. Tetapi, serba sedikit, perlahan-lahan Niken berhasil mengatasi hal ini.

Aku sendiri menerimanya juga dalam batas yang kumampu. Aku bisa mengawaninya dengan pikiran-pikiran yang menguatkannya. Tapi untuk berjalan, nonton, atau kemana-mana bersamanya, terus terang memang masih ada cukup keberatan dalam perasaanku. Niken memahami kondisiku ini. Persahabatan kami dibangun dengan pengertian bersama yang rasionil, serta dengan kesediaan untuk berkorban. Baginya, ada satu orang saja yang memberinya keleluasaan untuk menjadi dirinya sendiri, sudah merupakan kebahagiaan besar. Tetapi untuk itu, baik orang itu atau Niken sendiri, mesti, siap melawan alam anggapan masyarakat. Ketika aku mengulangtahuninya dengan merekam ngaji ini pun, beban itu sebenarnya tetap ada. Tetapi kecintaanku kepadanya sebagai manusia, tetap lebih besar.

“Tidak apa-apa, Niken. Kenapa mesti sedih.”

“Sungguh, Mas…”

“Kenapa, tidak?”

Air mata Niken mengalir. Make up di sekitar matanya tersapu. Lepas dari sosoknya, ia nampak berbahagia dalam pakaian puterinya itu.

Semoga Allah memberi kekuatan pada Subodro, yakni Niken Lestari itu.

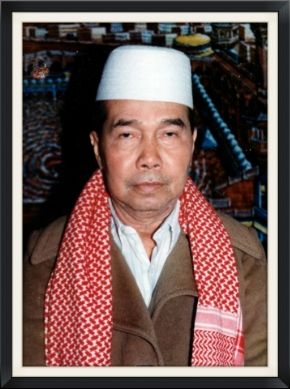

From teken “BH; Kumpulan Cerpen Emha Ainun Najib, Kompas

.jpg)

.jpg)

.jpg)

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !