PERNAHKAH Anda menikmati makan minum di warung, yang penjualnya tidur sepanjang ia berjualan?

Baiklah. Tidak benar-benar tidur dalam arti ‘tewas’ setewas-tewasnya sambil mengorok dan ngiler. Tapi lihatlah: si Bapak yang tubuhnya besar sehat bagai pegulat profesional itu duduk terkunci diantara meja-meja jualannya, dan begitu seterusnya dari usai magrib hingga subuh. Ia meladeni Anda sambil terkantuk-kantuk sejak menit-menit pertama. Kalau Anda bilang: Teh Nasgithel satu, Pak! (nasgithel, panas legi kenthel), ia spontan mengangguk tanpa ekspresi dan dengan mata yang hampir terpejam. Ia lalu meraih gelas dan sendok, mengambil gula dan memasukkan ke gelas Anda. Dalam kantuknya ia lupa sudah berapa sendok gula yang dimasukkan ke dalam gelas, sehingga Anda beruntung meyaksikan gula hampir memenuhi separo gelas. Lantas ia meraih ceret air panas dan mengucurkannya ke dalam gelas –-juga sambil terkantuk-kantuk— sehingga air panas itu tumpah dan menyiprat ke pahanya, dan kagetlah ia.

Demikian juga ketika ia menerima uang Anda. Sambil memegang lembaran uang, tangannya terus mengacu. Dan beberapa lama kemudian baru tangan itu tiba di kotak uang. Pun bisa sedemikian lama waktu yang dibutuhkan untuk memberi uang kembali kepada Anda. Pun untuk segala aktivitas yang lain. Untunglah kalau Anda mau makan, tinggal meraih sendiri.

Kesempatan sangat terbuka untuk korupsi. Anda bisa bilang menghabiskan krupuk tujuh lembar meskipun Anda sesungguhnya telah mengeremus dua puluh enam. Juga makan-makanan yang lain. Si Bapak kantuk sama sekali tak berkeberatan. Baginya berjualan tidak persis sama dengan berdagang, apalagi dengan konsep dagang seperti yang dipahami oleh pengertian profesionalisme kita yang modern. Berjualan itu menjalani hidup, sama dengan buang air besar atau salat Jumat. Yang penting bagaimana ia menjalani ibadah itu dengan jujur, ikhlas dan apa adanya. Perkara kita korupsi bukan perkara dia.

Dengan gula hampir separo gelas, kita bisa tambah air teh lagi dan lagi, sehingga kita memerlukan duduk hampir separo malam di situ. Itu namanya “Jog”. Gelas kita jog dan jog lagi dengan air teh baru. Kita bisa membeli kebahagiaan nongkrong beberapa jam –--kalau perlu sampai pagi--- cukup dengan beberapa ratus rupiah. (Mungkin untuk sekarang, beberapa ribu rupiah. /pojok-sejarah). Beberapa teman akhirnya mengemukakan tesis antropologis bahwa nama Jogja itu berasal dari tradisi kata-kata pemilik warung pinggir jalan: “Jog ya! Jog ya!”. Itu fenomena yang tak mungkin Anda temui di warung-warung kelas menengah ke atas.

Teman-teman yang suka mengadakan riset tentang kebatinan di pusat kebudayaan Jawa itu juga mengasumsi bahwa terkantuk-kantuknya Pak Pegulat Profesional di Wirobrajan itu adalah manifestasi budaya dari keadaan “jumbuh”. Kondisi “manunggal”. Suatu level di mana manusia tak lagi dipecah dan diombang-ambingkan oleh pengutuban nilai: baik buruk, benar dan salah, juga tidur dan jaga. Bagi bapak kita itu tak ada lagi beda antara tidur dengan jaga, karena memang sudah tak penting lagi. Tidur dan jaga hanya diperlukan oleh manusia kelas prajurit. Adapun beliaunya ini sudah kelas panembahan: dia bebas jaga bebas tidur, dia ‘beyond’ jaga dan tidur. Luar biasa tho?

Jangan sebut di depannya prinsip kapitalisasi, etos efisiensi dan efektifitas. Juga jangan tuntut dia soal peningkatan modal atau tahap-tahap produktifitas. Ia hanya menjalani hidup, beribadah, dan itu nothing to do with penumpukan keuntungan.

Itulah salah satu contoh ‘warung masa silam’ yang sampai kini masih banyak bertebaran di sepanjang jalan-jalan kota Jogja. Bapak-bapak dan ibu-ibu warung itu bagai para filosof dari abad entah keberapa yang menjelma ke depan hidung di abad serba egoistic-profit. Teman-teman yang tiap hari memimpikan proses dekapitalisasi, membayangkan bahwa kita juga boleh menyebut warung-warung itu sebagai ‘warung masa depan’ ---tentu saja dengan catatan bahwa mereka kelak yang menjadi konsumen warung itu.

Tapi si Bapak di Wirobrajan ---yang dalam hidupnya juga menolak naik kendaraan modern, ia selalu jalan kaki kemanapun--- itu kini telah berlalu bagai Khomeini. Isteri dan anaknya meneruskannya, tetapi sudah dengan berbagai reformasi: takaran gulanya sudah jauh berkurang, kekentalan tehnya sudah menurun, juga tak sudi lagi mereka terkantuk-kantuk karena itu bisa membahayakan stabilitas kapital mereka. Tak jelas apakah kasus regenerasi di warung Wirobrajan itu menunjukan gejala main totalnya modernisasi kebudayaan Jogja. Tapi kalau berkeliling Jogja di larut malam, masih bias Anda jumpai banyak warung-warung ‘abadi’ semacam itu. Maksud saya, warung itu sejak ‘zaman Majapahit’ ya begitu-begitu terus. Bu Amat yang berjualan minuman dan makanan kecil di depan Pasar Beringharjo, di seberang bioskop Indra, sejak tahun 1952 sampai hari ini hampir sama sekali tidak menunjukan ‘peningkatan’ apa-apa. Omzetnya segitu-segitu terus, stok jualannya juga berkisar sekitar: teh jahe, kopi jahe, tape panas, kripik tempe, peyek atau emping. Ini adalah warung klasik langganan Profesor Doktor Umar Kayam sejak beliau masih mahasiswa dan belum kawin. Juga hampir semua seniman lain yang punya kebiasaan mampir nglaras (santai, rileksasi) di malam hari kota Jogja. Bu Amat hapal siapa pelukis Rusli, Lian Sahar, Darmanto Jt, pokoknya semua seniman Jogja dari generasi 45 sampai generasi menjelang 90-an. Sekedar untuk diingat: Bu Amat itu tiap malam bergadang di warungnya selama sepuluh tahun, sehingga tubuhnya sangat segar, wajahnya tetap cerah, bercahaya dan ayu. Seandainya saya sebagai lelaki dihinggapi oleh ‘Oedipus Complex’ yang serius, saya kira saya bisa jadi akan melamarnya.

Kita juga bisa ke ‘warung Gua Hiro’ di Ngasem yang juga abadi, dengan tahu guling yang itu-itu juga sejak ‘zaman Jepang’. Atau Anda bermaksud mau mentraktir 25 anak cucu Anda di Pojok Beteng Wetan cukup dengan hanya beberapa ribu rupiah. Atau warung Yu Mul yang lagendaris di Pakualaman, dengan makanan ‘rondho kemul’ (janda berselimut) dan teh gula batu yang intens, supaya Anda dibikin pusing ---sebab ketika Anda menghitung “Teh lima, tape tiga, jadah baker delapan…..” Yu Mul selalu bilang “Ya, ya, ya….”--- tapi begitu selesai Anda melaporkan apa saja yang Anda makan dan minum, Yu Mul akan menyodori Anda pertanyaan antiklimaks: “Apa saja tadi, Mas?”.

Dan ada berpuluh tempat nglaras yang lain, sambil lesehan atau kursi biasa. Yang penting kita harus tahu makanan dan minuman Jogja itu manis-manis. Orang Jogja tak suka kepahitan. Kalau ada yang pahit ya bagaimana caranya dimanis-maniskan. Itulah sebabnya kebudayaan Jogja sangat ahli eufimisme, ahli menutup-nutupi sesuatu yang buruk dengan tabir yang baik, menutupi derita dengan tertawa.

Pasti kita semua tak suka kepahitan. Tapi orang Jogja punya takaran yang lebih. Yang manis-manis di Jogja bukan hanya makanannya, tapi juga pola ungkap budaya warung-warungnya. Itulah sebabnya ada fenomena ‘lesehan’: suatu ‘teater’ untuk menikmati kehidupan. Jogja sangat hidup khusuk di malam hari, seolah-olah mereka membenci siang yang merupakan panggung peradaban modern yang sengsara. Jogja menciptakan sebanyak-banyaknya panggung-panggung kebudayaan makan yang manis-manis. Di pagi hari Anda tinggal memilih soto mana: soto sawah di pinggiran kota, soto Pak Soleh, soto Bu Marto, soto kuda dan banyak lagi ---masing-masing dengan ‘aransemen’-nya sendiri-sendiri. Memasuki siang Anda boleh menelusuri yang antik-antik di dusun sekitar Jogja bersama ratusan pelanggan lain di kota: pecel welut, multipecel, lele goreng atau mangut dengan lalapan penuh mosaik. Semuanya dengan pola kemanisannya sendiri-sendiri, dengan lokasi dan lingkungan yang asli, tikar atau meja kursi pedusunan.

Belum lagi kalau kita sebut warung-warung kelas menengah: rombongan kuring-kuring, tempat orang-orang cukup berduit menikmati ‘makanan antik’, tempat orang-orang ‘menara gading’ melalap nostalgia sesaat dengan makanan alamiah di berbagai tempat Jogja ---tapi juga yang kini memenuhi trotoar Malioboro. Jangan lagi bertanya mengenai macam-macam ‘dekorasi’-nya: para pengamen klasik dengan siter; para pengamen modern dengan gitar; para pengamen asal-asalan. Atau yang rutin: suara gending dan wayangan sepanjang malam di mana bisa kita dengarkan dalang favorit Ki Hadi Sugito yang ‘rusak dan porno’ tapi juga progresif ---di mana para clow Bagong-Gareng-Petruk melorotin celana pendeknya para Dewa penguasa langit dan bumi.

Balada warung-warung Jogja bisa Anda pakai sebagai salah satu acuan untuk memperhatikan proses pergeseran nilai. Kalau Anda berangkat dari tesis utama fenomena Nasgithel, bisa tampak alur perubahan itu. Minuman panas, legi (manis), kenthel (kental), seolah merupakan sublimasi dari kehendak kemanusiaan dan kebudayaan penduduknya. Jogja adalah tempat di mana salah satu ---katakanlah ‘substansi kejawaan’ tertentu--- digenggam secara ekstrim; tak sekedar hangat, tapi panas. Juga manis semanis-manisnya. Juga kental sekental-kentalnya. Intens. Bandingkan dengan teh di tempat-tempat lain yang relatif lebih ‘cair’, lebih transparan warnanya. Tapi entah di bidang apa intensitas Jogja ---yang katanya merupakan ‘embrio ke-Indonesia-an’ itu.

Nasgithel diwakili oleh warung-warung tradisional yang kini makin terdesak dan terpinggirkan, bahkan akan ‘sirna’. Di warung-warung modern tak bisa kita pesan kopi nasgithel atau teh nasgithel, juga tak mungkin kita minta jog. Apalagi itu berarti Jogja makin mengalami proses nasionalisasi, internasionalisasi, dan itu berarti uniformisasi ---dan kelak akhirnya coca- colanisasi dan tanpa teh jahe atau sekoteng lagi--- sehingga kota itu tak lagi akan bernama: “Jog Ya?”.

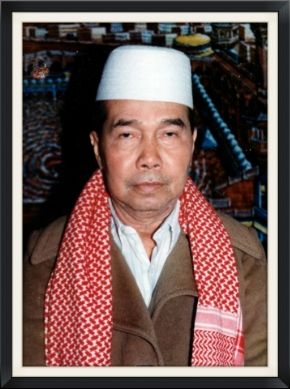

buku: “ JOGJA-INDONESIA Pulang Pergi” Emha Ainun Nadjib, Penerbit Zaituna, Cetakan Pertama, Juli 1999

.jpg)

.jpg)

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !